Foto: Istimewa

Oleh: Zhilvia Noviana – Anggota RPK PC IMM Surabaya

Proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) digagas sebagai pembangunan waterfront besar di pesisir timur Surabaya dimana hal ini menggabungkan lahan eksisting Kenjeran dan juga reklamasi laut. Proyek ini bertujuan mengubah wajah kota, mendorong investasi, pariwisata, dan juga pusat ekonomi baru. Namun, proyek ini menimbulkan penolakan kuat dari kelompok nelayan, petani tambak dan aktivis lingkungan karena potensi dampak sosial-ekologi yang besar. Data publik terkini, menilai risiko utama, dan menyajikan argumen penolakan berbasis bukti serta rekomendasi kebijakan.

- Luas dan skala proyek: SWL direncanakan memanfaatkan daratan Kenjeran ±100 ha dan melakukan reklamasi laut sekitar ~1.084–1.085 hektare, yang akan dibagi menjadi beberapa blok/pulau buatan (empat blok menurut rencana awal). Pembangunan diproyeksikan berjalan bertahap hingga puluhan tahun ke depan. Jatimnow+1

- Status kebijakan: Proyek ini masuk dalam daftar usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga mendapat perhatian dan dorongan dari level pusat.

- Ekonomi: Nilai investasi yang diklaim pengembang mencapai puluhan triliun rupiah dan fungsi yang diusulkan meliputi hunian, pariwisata, perdagangan, fasilitas maritim, dan zona industri “zero-emission” pada salah satu pulau.

- Kontestasi sosial: Aksi penolakan oleh nelayan, petani tambak, dan organisasi masyarakat sipil telah terjadi berulang. Uunjuk rasa, pembatalan sosialisasi AMDAL, desakan ke DPRD dan Pemkot, dengan klaim bahwa hingga belasan desa/komunitas nelayan terdampak langsung. Laporan awal menyebut proyek dapat mempengaruhi sekitar 12 desa/kelompok nelayan di wilayah pesisir. Tempo+2Mongabay.co.id+2

Berikut saya susun suatu analisis kuantitatif dan opini riset ilmiah mengenai Surabaya Waterfront Land (SWL), termasuk angka-terkait dampak terhadap nelayan dan lingkungan, serta argumentasi penolakan berbasis data. Data bersumber dari laporan, media, dan instansi pemerintah yang tersedia publik.

| Indikator | Nilai / Estimasi | Sumber |

| Luas reklamasi laut yang direncanakan | 1.084 hektare | SWL mencakup reklamasi pantai timur Surabaya seluas 1.084 ha (surabaya.times.co.id) |

| Nilai investasi proyek | ± Rp 72 triliun | Proyek SWL diproyeksikan bernilai investasi Rp 72 triliun (Pikiran Rakyat Surabaya) |

| Jumlah nelayan di Surabaya | ~1.836 jiwa | Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, tahun 2023: 1.836 nelayan di 20 kelurahan (Mongabay.co.id) |

| Produksi perikanan tangkap Kota Surabaya | 7.905,7 ton/tahun | Produksi perikanan tangkap Kota Surabaya per satu tahun: 7.905,7 ton (dkpp.surabaya.go.id) |

| Produksi perikanan budidaya Kota Surabaya | 8.907,6 ton/tahun | Produksi budidaya ikan sebanyak 8.907,6 ton/tahun (dkpp.surabaya.go.id) |

| Panjang garis pantai Surabaya | 47,8 km | Wilayah Surabaya pesisir dengan garis pantai 47,8 km (dkpp.surabaya.go.id) |

| Jumlah perahu nelayan di Kota Surabaya | 1.129 perahu | Dari data yang sama: 1.129 perahu nelayan (dkpp.surabaya.go.id) |

| Banyaknya kampung nelayan terdampak | ± 12 kampung nelayan | KNTI dan kelompok nelayan melaporkan sekitar 12 kampung nelayan akan terdampak kurang lebih 4.000 kepala keluarga (KBR.ID) |

| Jumlah keluarga / warga pesisir terdampak | ~8.000 keluarga / lebih dari 30.000 jiwa | Menurut Walhi Jatim & FM3 (Kompas) |

Berdasarkan pada tabel yang tertera maka akan dilakukan analisis terhadap dampak yang di timbulkan dalam proyek Surabaya Waterfront Land (SWL).

Analisis Dampak Secara Kuantitatif

Berdasarkan data di atas, berikut analisis dampak kuantitatif jika proyek SWL dilaksanakan:

- Proporsi Nelayan yang Terdampak

- Nelayan di Surabaya: ~1.836 jiwa. Bila ~12 kampung nelayan terdampak, dan estimasi ~4.000 kepala keluarga terdampak, ini menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan di wilayah pesisir timur Surabaya akan kehilangan ruang tangkap, akses pantai, dan jalur operasi tangkap ikan.

- Jika 4.000 KK = misal rata-rata 4 orang per keluarga → berarti sekitar 16.000 orang nelayan dan keluarga langsung terpengaruh secara sosial-ekonomi.

- Produksi Ikan Hilang vs Konsumsi Lokal

- Produksi tangkap Surabaya: ~7.905,7 ton/tahun. Bila reklamasi mengurangi area tangkap secara signifikan, misalnya hanya 10-20% area produktif hilang atau rusak, potensi kehilangan produksi adalah 790-1.580 ton/tahun untuk tangkap ikan di Surabaya saja.

- Konsumsi ikan masyarakat Surabaya diperkirakan ~44.673 ton/tahun. Hilangnya 1.000an ton ini mungkin tidak sangat besar dibanding kebutuhan total, tapi efek lokal terhadap nelayan (jangka pendek) akan signifikan dalam hal pendapatan dan mata pencaharian.

- Waktu Pemulihan dan Masa Kerugian

- Reklamasi dan pembangunan akan dilakukan dalam jangka panjang (20 tahun pengembangan proyek sebagaimana disebutkan). surabaya.times.co.id+1

- Selama masa reklamasi dan transisi, nelayan akan mengalami gangguan, bahkan kehilangan pekerjaan sementara atau permanen, yang dampaknya terhadap pendapatan mungkin sangat besar, terutama yang bergantung penuh pada tangkapan ikan dan usaha pasca-tangkap.

- Nilai Investasi vs Manfaat Ekonomi Lokal

- Investasi besar (Rp72 triliun) mungkin menguntungkan pengembang dan investor, serta potensi penerimaan pajak dan retribusi bagi pemerintah. Namun distribusi manfaat ke masyarakat pesisir lokal belum jelas—bagaimana banyak jaminan pekerjaan, sewa lahan, atau kompensasi.

Dari perhitungan yang ada maka mengiring opini untuk menolak adanya proyek Surabaya Waterfront Land (SWL). Berikut beberapa opini penolakan berdasarkan data dan analisis yang di hasilkan.

Opini Penolakan Berdasarkan Data & Analisis

Berdasarkan angka-terkait di atas, argumen penolakan proyek dapat disusun sebagai berikut:

- Hilangnya Mata Pencaharian Tradisional

- Dengan ~1.836 nelayan Surabaya, dan ~4.000 kepala keluarga terdampak, proyek ini akan menyebabkan kehilangan sumber pendapatan bagi ratusan hingga ribuan nelayan. Dalam kasus di mana produksi ikan tangkap bisa turun hingga ~10-20%, pendapatan mereka akan terganggu secara matematis sebesar persentase serupa (10-20% dari apa yang mereka hasilkan). Ini bisa berdampak pada kemiskinan lokal, terutama bila tidak ada program kompensasi yang jelas.

- Kerugian Produksi Ikan Lokal

- Hilangnya hingga 1.000–1.600 ton ikan tangkap per tahun (estimasi kasar) akan menurunkan pemasukan nelayan dan menyediakan pasokan ikan lokal. Apalagi bila jenis ikan tangkapan di wilayah yang terancam adalah spesies bernilai tinggi atau yang punya waktu pemulihan habitat yang panjang.

- Efek Lingkungan yang Mengurangi Kapasitas Produksi di Masa Depan

- Rusaknya mangrove, perubahan arus dan sedimentasi bisa mempengaruhi habitat pembibitan ikan, udang, kepiting, dan jenis-jenis biota laut lainnya. Akibatnya bukan hanya produksi langsung yang hilang, tetapi juga potensi regenerasi alam yang menyokong produksi jangka panjang.

- Ketidakadilan Distribusi Manfaat

- Dengan nilai investasi yang sangat besar, manfaatnya kemungkinan akan dikuasai oleh pengembang dan pemilik modal besar. Masyarakat nelayan kecil mungkin tidak memperoleh akses ke fasilitas baru, rumah, ataupun peluang usaha yang dihasilkan proyek; mereka malah paling terdampak oleh hilangnya ruang tangkap dan ruang publik pantai.

- Risiko Prosedural & Ketidakpastian

- Proses AMDAL masih berjalan; sejauh ini masyarakat pesisir menyebut sosialisasi dilakukan tidak transparan. Ketidakjelasan dalam izin dan evaluasi lingkungan menambah risiko bahwa dampak negatif diabaikan. Kompas+2iNFONews – Lugas Tanpa Batas+2

- Waktu dan Biaya Pemulihan Lebih Besar Daripada Kompensasi

- Pemulihan habitat laut atau ekosistem pesisir memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya tinggi. Kompensasi finansial sesaat tidak akan mampu menggantikan kerugian jangka panjang dalam keanekaragaman hayati, budaya lokal, dan ketahanan pangan lokal.

Analisis kuantitatif diatas dilakukan untuk memahami persoalan secara mendalam melalui data yang ada, identifikasi variabel serta pola-pola yang relevan. Hasil analisis kemudian menjadii pinjakan dalam membangun model konseptual. Model inilah yang akan kitab awa kedalam simulasi, yaitu bentuk representasi nyata. Berikut simulasi yang silakukan.

SIMULASI

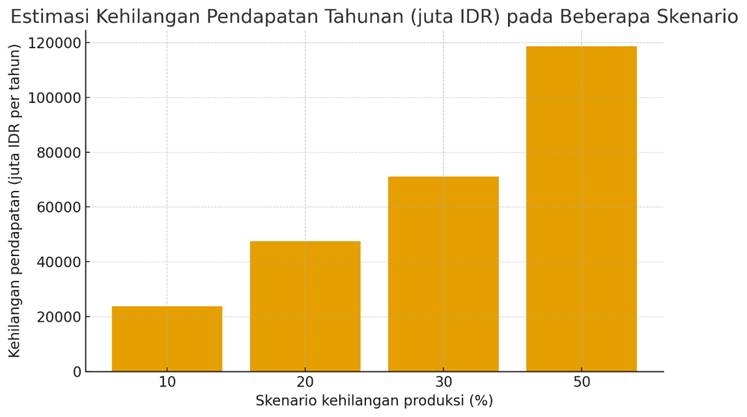

Ringkasan hasil simulasi (asumsi harga ikan = Rp30.000/kg)

- 10% kehilangan:

- Kehilangan produksi = 790.57 ton/tahun (790,570 kg)

- Kehilangan pendapatan = Rp 23.717.100.000 per tahun (≈ Rp 23.72 miliar).

- Rata-rata kehilangan per nelayan ≈ Rp 12.909.000 /tahun (≈ Rp 1.08 juta /bulan)

- Rata-rata kehilangan per perahu ≈ Rp 20.992.000 /tahun (≈ Rp 1.75 juta /bulan)

- Rata-rata kehilangan per KK terdampak ≈ Rp 5.929.275 /tahun (≈ Rp 494.106 /bulan)

- 20% kehilangan (~double 10%):

- Kehilangan produksi = 1,581.14 ton/tahun

- Kehilangan pendapatan = Rp 47.434.200.000 per tahun (≈ Rp 47.43 miliar)

- Kehilangan per nelayan ≈ Rp 25.818.000 /tahun (≈ Rp 2.15 juta /bulan)

- 30% kehilangan:

- Kehilangan produksi = 2,371.71 ton/tahun

- Kehilangan pendapatan = Rp 71.151.300.000 per tahun (≈ Rp 71.15 miliar)

- Kehilangan per nelayan ≈ Rp 38.727.000 /tahun

- 50% kehilangan:

- Kehilangan produksi = 3,952.85 ton/tahun

- Kehilangan pendapatan = Rp 118.585.500.000 per tahun (≈ Rp 118.59 miliar)

- Kehilangan per nelayan ≈ Rp 64.606.000 /tahun

Interpretasi singkat

- Bahkan skenario moderat (10–20%) menyebabkan kerugian puluhan miliar rupiah per tahun untuk sektor tangkap lokal di Surabaya. Dampak langsung pada pendapatan nelayan per individu berada pada kisaran jutaan rupiah per tahun (lebih dari nol kecil, dan untuk nelayan miskin ini signifikan).

- Jika tidak ada kompensasi atau program transisi, keluarga nelayan akan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan — memicu kerentanan ekonomi, penurunan kesejahteraan, dan kemungkinan migrasi pekerjaan.

- Simulasi ini hanya mempertimbangkan kehilangan produksi langsung; dampak tidak langsung (efek pada rantai pasokan, pengolah ikan, pedagang, penurunan stok jangka panjang karena rusaknya habitat) tidak dimodelkan dan berarti jumlah kerugian sesungguhnya bisa lebih besar.

Rekomendasi lanjutan (berbasis hasil simulasi)

- Lakukan survei pendapatan nelayan untuk menggantikan asumsi kasar (harga per kg) dengan angka lokal aktual sehingga estimasi kerugian lebih akurat.

- Model tambahan: tambahkan variabel elastisitas harga (jika pasokan turun, harga lokal mungkin naik), dan model dampak tak langsung pada pelaku usaha pengolahan/penjual ikan.

- Rencana kompensasi: gunakan skenario ini untuk mendesain kompensasi minimal (mis. program subsidi pendapatan sementara, pelatihan alternatif, jaminan pekerjaan di proyek) berdasarkan skala kerugian yang terukur.

- Studi hidrodinamika dan ekologi diperlukan untuk memetakan area produktif yang paling sensitif agar mitigasi (mis. koridor penangkapan, konservasi mangrove) dapat difokuskan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan secara kuantitatif maka menhhasilkan beberapa kesimpulan.

- Dari analisis kuantitatif dan data yang ada, proyek Surabaya Waterfront Land membawa potensi risiko nyata bagi nelayan tradisional, produksi perikanan lokal, dan kelestarian ekosistem pesisir. Jika proyek ini tetap dilaksanakan tanpa mitigasi yang sangat kuat dan kejelasan dalam kompensasi serta partisipasi masyarakat, dampak negatif bisa lebih besar daripada manfaat yang diagung-agungkan.

- SWL adalah proyek ambisius dengan potensi ekonomi, tetapi secara kuantitatif diperkirakan dapat menyebabkan kerugian nelayan Rp 23–118 miliar per tahun tergantung skenario kehilangan produksi. Ditambah dampak sosial dan lingkungan, proyek ini menghadirkan risiko besar terhadap keberlanjutan pesisir Surabaya.

Opini ilmiah ini menegaskan: proyek SWL sebaiknya ditolak dalam bentuknya yang sekarang. Alternatif pembangunan pesisir yang lebih berkelanjutan, berbasis ekowisata, konservasi mangrove, dan penguatan usaha nelayan jauh lebih sesuai dengan visi kota berkelanjutan.

Rekomendasi untuk pemerintahan dan pengembang:

- Lakukan kajian dampak kuantitatif mendalam: menghitung presisi kerugian produksi ikan, efek terhadap pendapatan keluarga nelayan, dan modeling fisik ekosistem laut (arus, sedimentasi, habitat pembibitan) sebelum tahap reklamasi.

- Sediakan mekanisme kompensasi yang adil dan transparan: misalnya kompensasi pendapatan sementara, pelatihan alternatif, pasar lokal bagi hasil tangkapan ikan yang berkurang.

- Lindungi area konservasi seperti mangrove dan habitat pembibitan agar proyek tidak merusak struktur ekologi yang mendukung produksi ikan masa depan.

- Libatkan masyarakat pesisir secara nyata dalam perencanaan dan pengawasan proyek (transparansi izin, sosialisasi yang cukup jauh sebelum tindakan fisik).